Wiesen-Initiative Donau-Ries

Artenreiche Wiesen und Biotopverbund

Das Projekt

Der rasante Verlust von artenreichem, extensiv genutztem Grünland ist inzwischen von großen Teilen der Gesellschaft als Problem erkannt worden (siehe u.a. Volksbegehren und laufendes Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland). Arten- und blütenreiche Wiesen sind inzwischen vielerorts aus unserer Landschaft verschwunden und damit auch Lebensraum für eine Vielzahl an Tierarten, die sich über Jahrhunderte an diesen Lebensraum angepasst haben. Zahlreiche Landwirte leisten bereits Ihren Beitrag dazu unsere artenreiche Wiesen und Weiden zu erhalten, indem sie an Förderprogrammen für ökologische Wiesenbewirtschaftung teilnehmen oder Flächen im öffentlichen Eigentum extensiv bewirtschaften (d.h. keine oder nur geringe Düngung und weniger Schnitte).

Erhebungen der letzten Jahre zeigen aber leider auch, dass viele dieser Flächen trotz extensiver Bewirtschaftung nicht zur gewünschten Artenvielfalt und entsprechendem Krautreichtum zurückfinden – oft fehlt es dabei an Restvorkommen typischer Wiesenkräuter, aus welchen die Arten wieder in die Fläche gelangen könnten oder die Vegetation besteht vor allem aus konkurrenzstarken Gräsern.

Genau hier möchten wir mit unserem Projekt nachhelfen, denn früher war sicher nicht alles besser, das Grünland mit Sicherheit aber schon!

Durch Maßnahmen, wie z.B. Mahdgutübertrag von artenreichen Flächen und eine gezielte Anpassung des Mahdregimes sollen extensiv genutzte Wiesen aufgewertet werden. Ebenso soll der Biotopverbund von Grünlandlebensräumen so gestärkt werden.

Die Laufzeit des Projektes reicht von Oktober 2024 bis Dezember 2028.

Im Detail werden folgende Ziele verfolgt:

- Wiederherstellung und Sicherung artenreicher Grünlandlebensräume (insb. LRT 6510 „Magere Flachland Mähwiesen“)

- Stärkung und Erweiterung des Biotopverbundes im Offenland

- Sicherung verfügbarer artenreicher Spenderflächen zur Aufwertung von Grünland

- Etablierung eines Dienstleister-Netzwerks für die Herstellung und Pflege von artenreichem Grünland mit lokalen Landwirten

- Schutz und Förderung von hochgradig gefährdeten Pflanzenarten

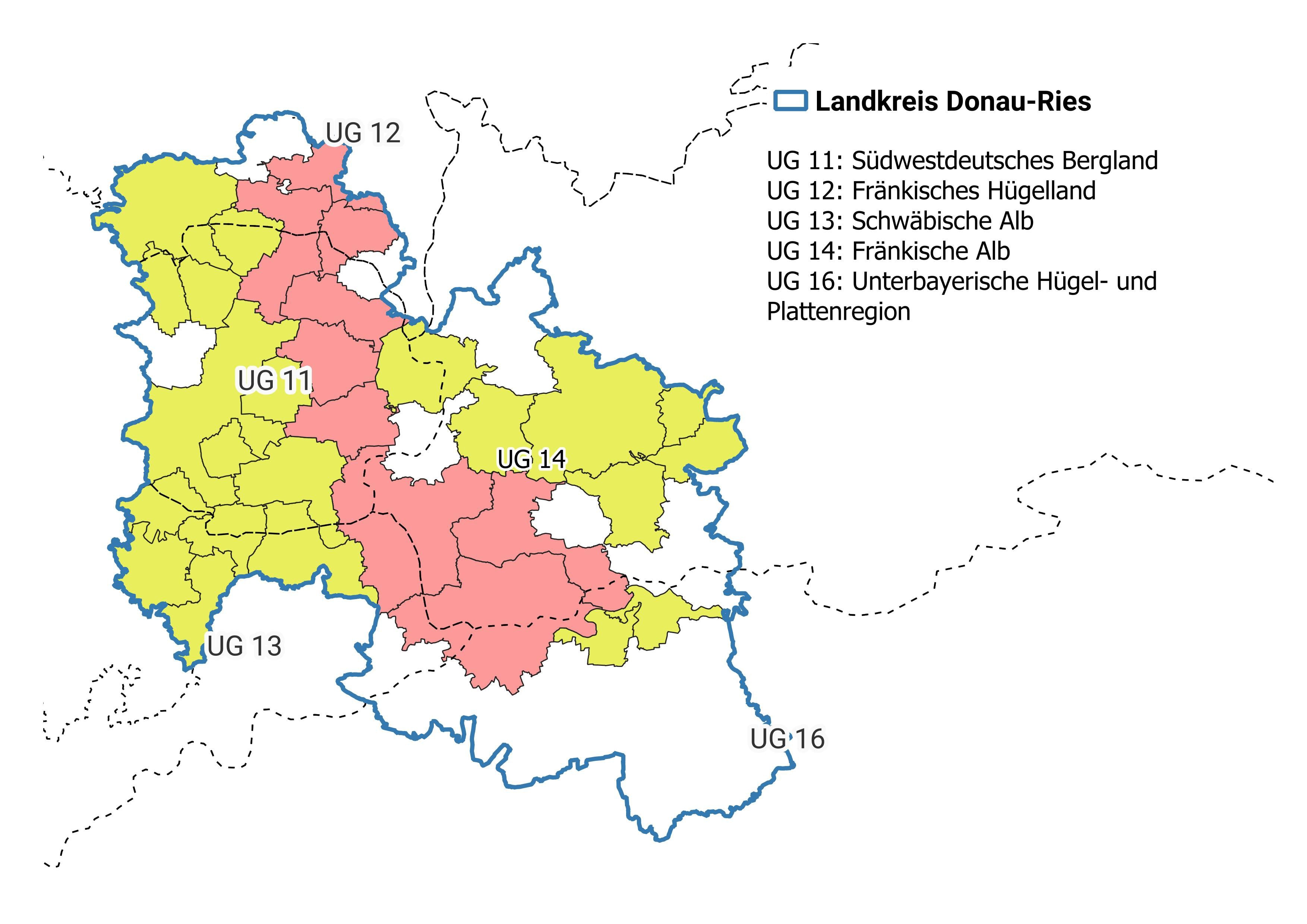

Projektgebiet:

Das Projektgebiet umfasst 31 Gemeinden und Städte im Landkreis Donau-Ries. Der Schwerpunkt ist das FFH-Gebiet Wörnitztal von Auhausen bis Donauwörth (Karte: rote Flächen).

Zusätzlich können aber auch alle Gemeinden im Ries und auf der Mohnheimer Alb, die Mitglied im Landschaftspflegeverband sind, am Projekt teilnehmen.

In den übrigen Bereichen des Landkreises ermöglicht eine private Mitgliedschaft im Landschaftspflegeverband die Teilnahme am Projekt.

Fördermittel:

Das Projekt wird nach der Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert.

Handlungsschwerpunkt:

Artenreiches Grünland

Die artenreichen Mähwiesen (Lebensraumtyp 6510 der FFH-Richtlinie) sind ein besonders artenreicher und kulturhistorischer Schatz unserer süddeutschen Kulturlandschaft. Dabei handelt es sich um ein Jahrhunderte altes Kulturbiotop, d.h. die Artenvielfalt wurde erst durch die landwirtschaftliche Nutzung unserer Vorfahren erschaffen, denn von Natur aus gibt es Nichts was mit einer Mahd vergleichbar ist, insbesondere nicht auf derart großer Fläche. Neben den zahleichen Pflanzenarten haben sich auch unzählige Tierarten ihre Lebensweise an diese menschliche Nutzung angepasst.

Einst großflächig prägend und als unverzichtbarer Futterlieferant von den Landwirten geschätzt, ist dieses Biotop im Zuge der Intensivierung der Landwirtschaft inzwischen auf wenige Restbestände zusammengeschrumpft.

Die Zusammensetzung der Arten ist dabei je nach Standort und Wasserversorgung unterschiedlich, so unterscheidet man im Wesentlichen trockene, frische und wechselfeuchte Mähwiesen.

Für alle Standortbedingungen ist aber eine gewisse Magerkeit die Grundvoraussetzung für den Artenreichtum der Wiesen, weil diese auch konkurrenzschwächeren Arten das unverzichtbare Sonnenlicht ermöglicht. Sind hingegen auf der Fläche zu viele Nährstoffe vorhanden so beherrschen wenige konkurrenzstarke Gräser die Fläche und verdrängen die meisten Kräuter – es blühen nur noch Gräser, welche im Gegensatz zu den bunt blühenden Kräutern keinen Nektar für Insekten bieten.

Maßnahmen

Übertrag von Mahdgut zur Artenanreicherung von Grünland

Beim unseren Maßnahmen werden artenarme Fläche mit Spendermaterial von artenreichen Wiesen aufgewertet. Hierfür wird ein Teil der Fläche umgebrochen und durch Bodenbearbeitung die vorhandene Vegetation entfernt. In diese Bereiche wird das Spendermaterial aufgebracht und anschließend angewalzt. Ein typischer Maßnahmenablauf ist wie folgt:

1. Erster Umbruch der Streifen (Grubber, Fräse, Kreiselegge, …)

2. Zweiter Umbruch der Streifen (Fräse) in Abstand von ein paar Wochen

3. Ansaat der Streifen (Entweder durch Mähgutübertrag oder händische Ausbringung von Saatgut)

4. Anwalzen der Ansaat

Ansprechpartner

Andreas Schmutterer

Bachelor Eng. Landschaftsarchitektur

Tel.: 09080/ 99892-13

Mobil: 0151 2024 5658

schmutterer@lpv-don.de

Infos

Aktuelles:

- Umsetzung von 5 Flächen in der Wörnitzaue im Bereich Rudelstetten/Alerheim (Frühjahr 2025)

- Umsetzung einer Fläche bei Oettingen (Herbst 2025)

- Umsetzung einer Fläche am Truppenübungsplatz Donauwörth (Herbst 2025)

Downloads

Fragen und Antworten zum Projekt und Thema Grünland

Entstehen Eigentümer oder Pächter durch die Maßnahmenumsetzung Kosten?

Nein, die Umsetzung wird komplett vom LPV und den entsprechenden Fördermitteln finanziert. Möglicher Mehraufwand bzw. Ertragsausfall im Herstellungsjahr wird entsprechend vergütet.

Kann ich Arbeitsschritte bei den Maßnahmen selbst übernehmen?

Gerne können sie auch Arbeitsschritte in der Maßnahmenumsetzung (Grubbern, Fräsen, Anwalzen) selbst übernehmen und diese entsprechend der aktuellen Verrechnungssätze des Landschaftspflegeverbandes vergütet bekommen. Vorrausetzung hierfür sind geeignete Gerätschaften und Zuverlässigkeit.

Ist Grünlandumbruch nicht verboten?

Bei unseren Maßnahmen handelt es sich rein rechtlich um „Grünlanderneuerungen“, welche einer Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde und der Landwirtschaftsbehörde bedürfen. Die entsprechende Abstimmung mit den Behörden übernehmen wir, Sie müssen lediglich den Umbruch formal online einreichen (iBALIS) – Auch hierbei unterstützen wir Sie gerne.

Besteht die Gefahr, dass durch die Maßnahmen Giftpflanzen in meine Wiese einwandern?

Tatsächlich können im Extensivgrünland unerwünschte Arten Auftreten, welche teils toxische Wirkung für Tiere haben (v.a. Herbstzeitlose, Greiskräuter). Durch eine sorgfältige Auswahl unserer Spenderflächen vermeiden wir eine Übertragung dieser Arten und kontrollieren die Flächen in den ersten Jahren regelmäßig.

Auf meiner Fläche wächst doch bei extensiver Nutzung nicht mehr?

Tatsächlich nimmt der Biomasseertrag gegenüber einer intensiv genutzten Wiese ab und auch im Vergleich zur artenarmen Extensivwiese ist der reine Biomasseertrag bei hoher Artenvielfalt etwas geringer. Grundsätzlich ist besonders in der Wörnitzaue das Nährstoffniveau aber von Natur aus relativ hoch, so dass trotzdem relativ hohe Erträge erzielt werden. Der hohe Kräuteranteil erhöht hingegen die Qualität des Heus deutlich.

Eine moderate Festmist-Düngung, welche die Nährstoffe über längere Zeiträume freisetzt, kann dabei an Standorten sinnvoll sein, welche von Natur aus nährstoffarm sind.

Je später und weniger man mäht desto besser für den Naturschutz?

Nein, auf das richtige Maß kommt es an und das kann je nach Standort variieren – Ziel muss es sein die historischen Bewirtschaftungsweisen, welche die Artenvielfalt hervorgebracht haben, möglichst gut nachzuahmen (Stichwort: Kulturbiotop!).

Im Fall von Mähwiesen auf gut wasserversorgten Standorten bedeutet das eine mindestens zweimalige Mahd, die den charakteristischen Kräutern die Möglichkeit der Samenreife erlaubt – In wüchsigen Jahren sind ggfs. auch drei erforderlich. Grundsätzlich orientiert sich der erste Schnitt dabei um den 15.Juni, je nach Gegebenheiten sind hier aber auch Variationen möglich – diese sind flächenspezifisch abzustimmen.

Interessant zu Wissen: Einige Arten nutzen kommen v.a. im zweiten Aufwuchs zur Samenreife, da sie nach einem ersten regulären Heuschnitt nochmals zahlreiche Blüten bilden (typische Arten sind: Wiesen-Flockenblume, Hoher Wiesenknopf, Wiesen-Storchschnabel, …). Das heißt für Sie als Bewirtschafter: Nehmen Sie beim ersten Schnitt nicht auf jede Blüte Rücksicht und warten deshalb mit dem Schnitt bis jede Art verblüht und samenreif ist. Letztlich schaden sie der Artenvielfalt Ihrer Wiese dadurch langfristig, weil Gräser davon profitieren. Vielmehr lohnt es sich auch den zweiten Aufwuchs zu bedenken und dieser wird bei einer krautreichen Wiese deutlich intensiver ausfallen, als bei einer grasreichen. In diesem Zusammenhang auch der Verweis auf den sehr eigenwilligen Lebenszyklus des Wiesenknopf-Ameisenbläulings, für welchen die Blüte des Wiesenknopfs zur richtigen Zeit essentiell ist – diese wird beispielsweise durch eine erste Mahd gegen Ende Mai erreicht, worauf ein langer zweiter Aufwuchs folgt.

Wir sind gerne für Sie da!

Unsere Geschäftsstelle im AFZ:

Landschaftspflegeverband Donau-Ries e.V.

Alemannenstr. 15

86655 Harburg-Ebermergen

Tel. 09080-99892-0

info@lpv-don.de

Wir sind ein kleines Team und öfter unterwegs.

Daher vereinbaren Sie am besten einen Termin, wenn Sie in der Geschäftsstelle persönlich mit uns sprechen wollen.